the historic Magen David Synagogue in Kolkata (India)

https://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David_Synagogue_(Kolkata)

the historic Magen David Synagogue in Kolkata (India)

https://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David_Synagogue_(Kolkata)

La festa di Chanukkà che gli ebrei festeggiano in questi giorni viene ricordato nei testi classici come espressione di due miracoli diversi: l’ampolla d’olio incontaminato, trovata dal Gran sacerdote, dopo che gli ellenisti avevano profanato il Tempio, e la vittoria dei pochi contro i molti, dei Maccabei sugli ellenisti. L’olio sebbene sufficiente per accendere il Candelabro per un solo giorno, durò otto giorni, e per questo ancora oggi si accendono i lumi della Chanukkà per otto sere di seguito, e si ricorda la resistenza miracolosa del manipolo di ebrei nelle preghiere e nei salmi che chi leggono per l’occasione.

In apparenza si tratta di due eventi completamente diversi senza alcuna apparente relazione tra di loro, ma in realtà c’è un elemento comune in entrambi i “miracoli” e può essere importante ricordarlo in questi tempi: poco olio fu sufficiente per accendere la lampada per molti giorni; pochi uomini riuscirono a resistere e a sconfiggere un esercito molto più numeroso e una cultura – quella greca – che aveva sottomesso le altre.

...

Ogni volta che un ebreo accende il proprio Candelabro e pone il suo lume alla finestra del Mondo – come stabilisce la tradizione – dà il suo contributo alla lotta contro chi vuole utilizzare gli strumenti che la tecnologia moderna mette a disposizione dell’uomo per eliminare le diversità.

Della luce di questi lumi, per quanto piccola, non abbiamo il permesso di fare un uso diverso da quello per cui fu creata: per ribadire ancora una volta l’idea per cui i pochi devono e possono farcela contro i molti e per insegnarci che, ieri come oggi, anche poco olio puro è sufficiente per non perdere la propria identità.

La Torah ci comanda: “Alzati di fronte alla canizie (seyvah) e onora il volto dell’anziano (zaqen)” (Wayqrà 19,32). Nel Talmud (Qiddushin 32) troviamo tre diverse opinioni sulla definizione del termine zaqen. Per i Chakhamim sono necessarie due caratteristiche per meritare l’onore di cui parla il versetto: l’età (ziqnah in senso proprio) e la sapienza (chokhmah). Per essi l’età che non sia accompagnata dalla sapienza e la sapienza che non sia associata all’età non sono ancora sufficienti. Lo imparano da Moshe Rabbenu che radunò intorno a sé un consiglio di zeqenim: anziani e saggi al tempo stesso.

Nel Talmud si racconta che R. Yochanan soleva alzarsi anche al cospetto di anziani non ebrei (“quante ne hanno viste in vita loro”, diceva)

Commentando il famoso versetto dello Shemà’: “e amerai il S. tuo D.”, il Talmud si domanda: come si può amare il S.D.? Facendo in modo che Egli sia amato dagli altri per merito tuo, è la risposta. Ogni giorno dobbiamo comportarci in un modo che rechi onore al D. d’Israele. Se cederemo all’anziano il posto a sedere sul tram che cosa risponderà? “Grazie mille! E’ così raro al giorno d’oggi vedere persone così bene educate! Che educazione hanno ricevuto gli Ebrei!”. E la nostra Torah sarà esaltata: avremo fatto Qiddush ha-Shem. E’ solo un esempio!

Via Pannonia è una bella strada romana del quartiere Appio Latino, appena fuori dalle mura aureliane. Da quelle parti abitano alcune famiglie di ebrei; e c’è anche un dato storico: nella Curia Generalizia delle Suore alla fine di quella via (Largo Pannonia 10) si nascosero durante l’occupazione nazista una sessantina di ebrei. I muri chiari dei palazzi vicino a Porta Metronia attraggono da anni numerosi writer. Un tempo i reazionari dicevano che “la muraglia è la lavagna della canaglia”. Oggi in quella strada sono in prevalenza proprio dei reazionari neofascisti a usare quei muri. Le scritte cambiano in continuazione e recentemente ne è comparsa una nuova degna di essere fotografata prima che mani pietose la cancellino, offrendo così uno spazio pulito per nuove esternazioni. La scritta dice laconicamente: TRANS EBREI. Poi c’è una svastica.

***

C’è un dato che probabilmente il writer ignora, e un altro che dovremmo noi prendere in considerazione. Il dato ignorato è il significato della parola “ebreo”: è la traduzione del biblico ‘ivrì, che inizia ad essere riferito al patriarca Abramo (Gen. 14:13); per spiegare questo termini, i Maestri (Bereshit Rabbà 42:8) dettero varie spiegazioni: discendente di ‘Ever, oppure “colui che viene dall’altra parte”, s’intende dall’altra parte del fiume (l’Eufrate, come è detto in Giosuè 24:2); oppure “dall’altra parte” non geografica ma spirituale, nel senso che “tutto il mondo era da una parte e Abramo dall’altra”. La traduzione letterale di ‘èver è in effetti “trans”, con lo stesso significato che ha in italiano Trastevere o Transgiordana. Il geniale writer ha citato senza volerlo un midràsh: essere ebreo significa proprio essere “trans”, non nel senso di genere ma in quello spirituale. Che poi lo sia veramente, o lo siano o vogliano essere gli ebrei, è un’altra cosa.

https://www.shalom.it/blog/editoriali-bc9/una-scritta-in-via-pannonia-b1121861

SHABBAT – LA SPOSA, LA PRINCIPESSA, LA REGINA

https://universitarianweb.com/2014/08/18/shabbat-la-sposa-la-principessa-la-regina/

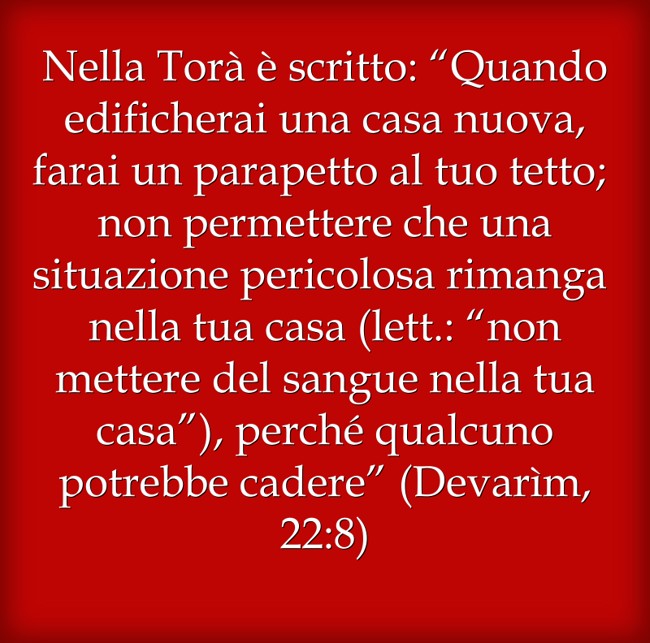

il Maimonide (Cordova, 1138-1204, Il Cairo) nel Mishnè Torà (Hilkhòt Rotzèach Ushmiràt ha-Nèfesh, 11: 1-4) scrive che il parapetto deve essere sufficientemente forte da resistere se una persona vi si appoggia. Inoltre rimuovendo un oggetto pericoloso si osserva un’altra mitzvà:quella in Devarìm (4:9) dove è scritto: “Però guardati bene e sta molto attento”. Il Maimonide tra le cose pericolose elenca anche un pozzo e una piscina nel cortile; entrambi vanno protetti in modo da evitare che qualcuno vi cada. Così pure bisogna rimuovere degli ostacoli dalla propria proprietà che possono causare danni. Il Maimonide elenca anche una serie di cose che i Maestri hanno proibito perché presentano pericoli mortali, come bere acqua di fiumi o di laghi al buio e liquidi rimasti esposti in luoghi dove vi sono serpi velenose, o frutta che si sospetta che sia stata morsa da una serpe. Egli aggiunge che bisogna punire coloro che sono noncuranti del pericolo e dicono che “sono affari miei”.

R. Joseph Beer Soloveitchik (Belarus, 1903-1993, Boston) in Mesoras Harav (p. 174) estende il concetto e scrive: “Non è solo il corpo che è vulnerabile; lo è anche lo spirito umano. Tutto il concetto di costruire una parapetto attorno alla legge, citato dai Maestri nel Pirkè Avòt (Massime dei Padri, 1:1) scaturisce dalla nozione della vulnerabilità degli esseri umani. La consapevolezza di essere vulnerabili è uno dei fattori che portano al senso di umiltà, una delle più importanti virtù citate dal Maimonide.

l’origine della legislazione delle responsabilità nei confronti di terzi deriva proprio in questa parashà.

sta in

https://morasha.it/ki-tetze-la-responsabilita-verso-terzi-nella-tora/

Scoperti corpi umani in un pozzo medievale; erano ebrei ashkenaziti perseguitati nel 12° secolo

Gli esperti credono che il gruppo possa essere caduto vittima della violenza antisemita nel 12 ° secolo.

I resti scheletrici, che comprendono sei adulti e 11 bambini, sono stati portati alla luce dai lavoratori edili nel 2004. Tra questi, quattro erano strettamente imparentati, tra cui tre sorelle: una bambina dai 5 ai 10 anni, una dai 10 ai 15 anni e un giovane adulto. L’analisi del DNA ha anche scoperto i tratti fisici di un bambino da 0 a 3 anni per includere occhi azzurri e capelli rossi, quest’ultima una caratteristica associata agli stereotipi storici degli ebrei europei. Si pensa che il gruppo fosse originario di Rouen in Normandia e parlasse francese.

Il team aveva precedentemente considerato la possibilità di morte per malattia. Ma l’esame osseo non ha mostrato prove di lebbra o tubercolosi. Norwich era stata sede di una fiorente comunità ebraica dal 1135 e molti vivevano vicino al sito del pozzo. Ma ci sono registrazioni di persecuzioni di ebrei nell’Inghilterra medievale, compresa Norwich

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CA’ FOSCARI DI VENEZIA – Facoltà di lingue e letterature straniere – Corso di Laurea in lingue e letterature orientali- Relatore: Emanuela Trevisan Semi – Correlatore: Angelo Scarabel – Anno Accademico 2001-2002

TALMUD BABILONESE - Trattato Ta‘anìt (Digiuno)

Il digiuno, come forma rituale ebraica, esprime la contrizione di fronte a una disgrazia che ha colpito o minaccia di colpire la collettività o un singolo. È uno strumento di teshuvà, di pentimento, di ritorno al Signore. Con ciò, l’uomo sancisce che quanto avviene non è casuale, bensì opera di Dio e conseguenza delle nostre azioni.

Il digiuno è la pratica che i Maestri hanno stabilito per adempiere il comandamento biblico di invocare il Signore qualora vi sia una minaccia incombente o quando si sia già stati colpiti. Il digiuno rimarrebbe tuttavia privo di significato se non fosse accompagnato dalla preghiera e dall’analisi scrupolosa del proprio operato, tutte componenti essenziali del processo di teshuvà. L’istituzione del digiuno è quindi strettamente correlata con eventi che possono accadere o non accadere: siccità, carestie, pestilenze, guerre. Ai tempi della Mishnà e del Talmud, la minaccia maggiore e più frequente era quella della mancanza di pioggia. Pertanto il trattato affronta soprattutto questo argomento per poi estendere la disamina agli altri casi.

Vengono poi trattate tematiche legate ai digiuni fissi, collegati a eventi storici e alla memoria collettiva, nei quali si aggiunge anche la componente del lutto. In particolare, i Maestri discutono sui digiuni relativi alla distruzione del Bet haMiqdàsh (il Tempio di Gerusalemme): il digiuno del 9 del mese di Av, che commemora la distruzione del Secondo Tempio, e il digiuno di Ghedalià, in ricordo dell’assassinio del governatore di Gerusalemme dopo la distruzione del Primo Tempio. A questi si aggiunge il giorno di Kippur per il quale i Maestri hanno deciso l’obbligo di digiunare deducendolo sulla base del testo biblico Impoverirete le vostre persone (Lv 16,29).

Brani di Aggadà, cioè di racconto e insegnamenti morali, non strettamente normativi, sono una caratteristica dell’intero Talmud. Nel presente trattato ve ne è una particolare abbondanza, soprattutto per suffragare l’idea che i premi e le disgrazie devono essere intesi come ricompense e punizioni, conseguenti alle azioni dell’uomo. Alcuni racconti, soprattutto quelli del terzo capitolo, sono sorprendenti per l’audacia delle loro narrazioni, sfociando spesso nel miracoloso; e la lettura non rimane scevra da un senso di inquietudine di fronte a quella che sembra un’eccessiva severità verso i protagonisti dei miracoli e i loro familiari.

Si può guardare al trattato di Ta‘anìt con nostalgia per la perduta immediatezza nel rapporto con il divino: la correlazione così netta e diretta fra meriti e pioggia ovvero colpe e siccità ci sembra oggi appartenere a una dimensione lontana, e anche la dipendenza così forte dalla pioggia per la sopravvivenza, almeno per una parte della popolazione mondiale, appare storia passata. Le previsioni del tempo consentono di sapere in anticipo l’arrivo o meno di pioggia con relativa sicurezza. Eppure, l’esito di una stagione più o meno piovosa o il verificarsi o meno di cataclismi riguardano ancora l’umanità tutta. L’immediatezza è forse venuta meno ma non l’incidenza dei fenomeni naturali che invece è rimasta immutata e in cui gli uomini hanno un ruolo di fondamentale importanza. In questo senso il trattato di Ta‘anìt sembra richiamarci a nuove responsabilità e consapevolezza rispetto alla cura della terra.

Il trattato di Ta‘anìt contiene quattro capitoli, per ognuno dei quali si può identificare un tema principale: le piogge e i loro tempi; quando stabilire digiuni nel caso non ne cadano o non ne cadano abbastanza, o comunque non nei momenti in cui serve (1); le preghiere e gli usi propri dei giorni di digiuno (2); le circostanze in cui si fa digiuno (3); i digiuni fissi in ricordo di eventi specifici (4).

Il trattato si conclude con un’immagine bucolica, la descrizione festosa dei giorni più felici dell’anno: il 15 di Av e Yom Kippur, occasioni nelle quali le ragazze, vestite a festa, uscivano nelle vigne e cercavano di conquistare i loro futuri mariti.

Rabbi Menachem Mendel Schneerson è stato uno dei Maestri più autorevoli e seguiti della storia religiosa ebraica. Pensatore raffinato e abile interprete delle esigenze più urgenti della contemporaneità, Schneerson è diventato famoso in tutto il mondo semplicemente come il Rebbe. Con la sua leadership carismatica ha guidato una parte del mondo chassidico attraverso un secolo, il Novecento, costellato di tragedie ma anche di nuove sfide. Le sue riflessioni sulla Torà coniugano la tradizione rabbinica con quella mistica dello Zohar e i testi fondamentali del chassidismo. Prendendo le mosse da versetti biblici e accompagnati dalla millenaria sapienza ebraica, i discorsi del Rebbe scendono nelle profondità della parola e, con sensibilità e pazienza, riescono a dilatare ogni singolo punto fino a farne un insegnamento di vita. Lezioni di Torà raccoglie i frutti di questo instancabile lavoro ermeneutico. Ne nasce un testo unico e prezioso, e non solo per il mondo ebraico, ma per tutti coloro che, confusi o spaventati dalle tortuosità del presente, incedono coraggiosamente verso una più ampia comprensione spirituale.

Da oggi in libreria "Lezioni di Torà. Riflessioni e insegnamenti di vita" di Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Rebbe di Lubavitch. Discorsi adattati da rav Jonathan Sacks.

dicembre 2021.Importante scoperta archeologica a Magdala, in Israele: rinvenuta una sinagoga di duemila anni fa, del Periodo del Secondo Tempio, vicino a un’altra sinagoga della stessa epoca. È la prima volta che accade di scoprire due sinagoghe di quel periodo nello stesso insediamento

Il professor Adi Erlich, capo del Zinman Institute of archaeology presso l’Università di Haifa, sostiene: “Il fatto di aver trovato due sinagoghe dimostra che gli ebrei del Periodo del Secondo Tempio cercavano un luogo per incontri di carattere religioso e forse anche sociale. La pietra che sostiene la Menorah dell’altra sinagoga di Magdala suggerisce che gli ebrei del luogo consideravano Gerusalemme come loro centro religioso e le loro attività locali hanno avuto luogo per via di questa centralità. La sinagoga che stiamo scavando adesso è vicina alla strada residenziale, mentre quella del 2009 era circondata da una zona industriale. Quindi le sinagoghe del luogo erano costruite all’interno del tessuto sociale del villaggio”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_e_museo_ebraico_di_Asti

Comunità ebraica di Asti

Il XX secolo portò la seconda guerra mondiale e le persecuzioni nazi-fasciste che svuotarono il ghetto deportandone gli abitanti. Solo tre dei trenta deportati fecero ritorno ad Asti (una lapide nel cortiletto della sinagoga ricorda i nomi dei deportati). Dopo la liberazione, gli ebrei astigiani, ridotti ad un numero esiguo, non hanno più potuto ricostruire la loro comunità, che oggi esiste solo come sezione della comunità ebraica di Torino.

Nei locali che un tempo furono del tempietto invernale, si può visitare un piccolo ma importante museo, in cui sono esposti oggetti liturgici, rituali e varie testimonianze della presenza ebraica in Asti. Tra gli oggetti ricordiamo:

il Chanukkiah, candelabro con otto lumi oltre un nono che serve per accendere gli altri,

il Shofar, corno di montone suonato durante alcune solennità,

il Ner tamid, lampada in argento sbalzato

il Tevah, podio o leggio in legno intarsiato, dove si leggono i rotoli della Toràh

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_ebraica_di_Asti.

Cimitero ebraico di Asti

Con la costituzione della comunità ebraica di Asti fu ad essa assegnato un terreno, che doveva essere acquistato, dove seppellire i morti. Nel suo "Giornale di Asti", e principalmente nell'appendice del 1806, raccolta poi in volume intitolato "Asti nelle sue chiese ed iscrizioni", l'Incisa, individua il terreno come "prato degli ebrei", situato all'esterno della prima cinta muraria, a nord, in una zona oggi corrispondente all'attuale via Massimo d'Azeglio, in particolare all'altezza del numero 42.

Nel 1810, il prato degli ebrei fu sostituito dal cimitero ebraico in via dei Martiri Israeliti.

All'ingresso è presente una lapide a ricordo dell'olocausto ed il tumulo datato marzo 1902 con le ossa esumate dal "prato degli ebrei". Tra i personaggi illustri sepolti nel cimitero si ricordano: Rafael Beniam Artom (alla cui figura si ispira il romanzo I giorni del mondo di Guido Artom del 1981), suo figlio Isacco Artom (segretario di Cavour) e Zaccaria Ottolenghi (costruttore e finanziatore del Teatro Alfieri).

Attualmente il cimitero è visitabile e continua ad accogliere ebrei defunti di origine astigiana.